Category Archives: Eventi

I 150 anni di San Giorgio

Sabato 7 dicembre scorso abbiamo celebrato i 150 anni di esistenza del Centro San Giorgio, un’istituzione nota in città per aver contribuito a formare centinaia di giovani e che ora continua questa sua missione formativa rivolgendosi ai giovani provenienti da tutti i Paesi del mondo.

L’organizzazione della serata prevedeva il ritrovo nel Teatro San Giorgio per la presentazione della storia del Centro Giovanile e delle sue trasformazioni avvenute con il succedersi dei diversi Padri, un concerto e infine un buffet nei locali dell’oratorio.

Non ci si aspettava un successo del genere: ancora nel pomeriggio stesso di sabato abbiamo ricevuto richieste di persone che avrebbero voluto partecipare, grazie ad un passa parola fra gli ex sangiorgini. Alla fine la sala del teatro era piena.

Sono intervenuti padre Maurizio Teani S.J., presidente della Fondazione San Giorgio e padre Francesco Cambiaso S.J., vicepresidente. Padre Ronny Alessio S.J., il Superiore della Provincia Euro-mediterranea dei Gesuiti, che non ha potuto essere presente, ci ha mandato un messaggio di stima e incoraggiamento per l’opera che portiamo avanti.

Alla serata erano presenti in molti tra quelli che sono cresciuti e si sono formati nei cortili di San Giorgio, dai ragazzi degli anni ‘70 a quelli che negli ultimi due decenni hanno popolato questo luogo, riportando colori, vita e vitalità, oltre a numerose nuove lingue e tradizioni nel progetto della Fabbrica dei Sogni, l’associazione che attualmente occupa e dà un senso ai nostri spazi.

Dopo la parte introduttiva è stato proiettato un video con brevi interviste a persone che hanno vissuto l’esperienza di appartenenza al Centro: persone di tutte le età che hanno comunicato l’importanza che ha rivestito per la loro vita l’essere passati da questo luogo. Abbiamo vissuto la continuità tra ciò che prima era San Giorgio, un oratorio che portava avanti la formazione cristiana dei giovani, a ciò che ora quegli stessi giovani l’hanno fatto diventare: un luogo in cui cercare costantemente le risposte alle necessità del nostro tempo e lavorando con tutti gli uomini di buona volontà per il progresso e la pace, la giustizia e la carità, la libertà e la dignità di tutti gli uomini.

Dopo la parte introduttiva è stato proiettato un video con brevi interviste a persone che hanno vissuto l’esperienza di appartenenza al Centro: persone di tutte le età che hanno comunicato l’importanza che ha rivestito per la loro vita l’essere passati da questo luogo. Abbiamo vissuto la continuità tra ciò che prima era San Giorgio, un oratorio che portava avanti la formazione cristiana dei giovani, a ciò che ora quegli stessi giovani l’hanno fatto diventare: un luogo in cui cercare costantemente le risposte alle necessità del nostro tempo e lavorando con tutti gli uomini di buona volontà per il progresso e la pace, la giustizia e la carità, la libertà e la dignità di tutti gli uomini.

Si è esibito poi il coro gospel Sant’Antonio David’s singers, diretto dal maestro Valerio Merigo, di cui fanno parte anche due sangiorgini, apprezzatissimo dal pubblico, anche se ha potuto intervenire solo la metà dei coristi a causa del ridotto spazio del palco.

Si è esibito poi il coro gospel Sant’Antonio David’s singers, diretto dal maestro Valerio Merigo, di cui fanno parte anche due sangiorgini, apprezzatissimo dal pubblico, anche se ha potuto intervenire solo la metà dei coristi a causa del ridotto spazio del palco.

Il Gospel parla di Dio agli uomini, è una preghiera sul Signore. Una delle caratteristiche del canto afroamericano è l’avvicendarsi del solista con il coro, in un crescendo che spinge i fedeli a sentire anche in modo fisico il canto. I vari brani hanno creato l’atmosfera di attesa che preannuncia l’arrivo del Re Salvatore, che porterà la pace dove c’è la guerra; alcuni canti hanno introdotto il tema del cambiamento, inteso in modo universale: Dio ha cambiato il mio modo di vivere, di pensare, di pregare.

E per finire un ricco buffet preparato da tutta la comunità ha dato modo ai molti intervenuti di riabbracciarsi dopo tanto tempo e scambiarsi ricordi dei bei giorni trascorsi a San Giorgio. Alcuni dei meno giovani hanno espresso nostalgia, ricordando i Padri Gesuiti che hanno lasciato un segno profondo nelle loro vite: in particolare padre Pino Amigoni S.J., direttore del Centro negli anni ‘70, padre Maurizio e successivamente padre Spartaco Galante S.J.. Le ultime generazioni, animate da un forte sentimento di gratitudine per quanto ricevuto dalla Fabbrica dei Sogni, hanno chiesto di riproporre momenti di incontro fra loro e con gli adulti che li hanno affiancati nella crescita.

E per finire un ricco buffet preparato da tutta la comunità ha dato modo ai molti intervenuti di riabbracciarsi dopo tanto tempo e scambiarsi ricordi dei bei giorni trascorsi a San Giorgio. Alcuni dei meno giovani hanno espresso nostalgia, ricordando i Padri Gesuiti che hanno lasciato un segno profondo nelle loro vite: in particolare padre Pino Amigoni S.J., direttore del Centro negli anni ‘70, padre Maurizio e successivamente padre Spartaco Galante S.J.. Le ultime generazioni, animate da un forte sentimento di gratitudine per quanto ricevuto dalla Fabbrica dei Sogni, hanno chiesto di riproporre momenti di incontro fra loro e con gli adulti che li hanno affiancati nella crescita.

Incoraggiato dall’interesse suscitato dall’iniziativa, il Consiglio della Fondazione sta pensando di promuovere altre occasioni di incontro.

Maria Scaglia Alberti

4° Incontro – 22 Novembre 2024

ABRAMO e ISACCO

L’episodio narrato in Genesi 22,1-19 non cessa di interrogare la coscienza dei credenti, tanto sembra assurdo.

Per una interpretazione adeguata vanno tenuti presenti alcuni particolari, tra cui il primo è l’atteggiamento di fondo che Abramo è sollecitato a far proprio lungo tutta la vicenda in cui Dio lo ha coinvolto: egli è stato gradualmente condotto a svincolarsi da una mentalità possessiva nei confronti della terra d’origine.

L’appello a vivere la stessa esperienza di spossessamento è stato da lui avvertito anche nei confronti del figlio della promessa e raggiunge il culmine della drammaticità allorché Dio interviene ordinando che il figlio tanto desiderato venga offerto in olocausto (Gn 12,1):

Gn 12,1 – va verso la terra che io ti farò vedere

Gn 22,2 – va verso la terra di Moria = della visione

La chiara corrispondenza tra i due versetti mostra come Abramo abbia sentito risuonare nella sua coscienza lo stesso imperativo, quello di non allungare le mani sul dono ricevuto, di non farsene padrone.

C’è da considerare anche l’annotazione che apre il racconto: ”Dopo questi fatti, Dio mise alla prova Abramo”, una sorta di titolo e che offre la chiave interpretativa di ciò che sta per essere narrato. L’obiettivo non è il sacrificio di Isacco, ma la prova a cui viene sottoposto Abramo. La prova riguarda fondamentalmente il senso della vita, con cui ci si misura ogni volta che si è posti in situazioni di oscurità e di pericolo. Quello è il momento del vaglio decisivo, in cui viene a galla ciò su cui si fa realmente affidamento: è il tempo della verità.

La prova a cui è sottoposto Abramo non è diversa da quella che Israele ha dovuto ripetutamente affrontare nel corso della sua storia (cfr Dt 8,2.6; Es 15,25; 16,4; 20,20). Essa illustra in modo emblematico la difficile esperienza con cui tutti si devono misurare. Come Abramo, ogni persona si trova, prima o poi, ad affrontare una realtà contradditoria, difficile da portare: la compresenza di un dono vitale e di un imperativo che comanda di rinunciare a possederlo.

Va ancora notato come, al centro della storia, risaltino le parole che Abramo rivolge dapprima ai servi (“Io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi torneremo da voi”) e poi a Isacco (“ Dio provvederà l’agnello per l’olocausto, figlio mio!”). Da esse traspare la fiducia radicale da cui è sostenuto mentre si incammina verso il luogo dell’offerta. È una fiducia non cieca, perché maturata durante tutta la storia, nella quale ha potuto discernere i segni dell’amore fedele di Dio. Avendo messo tutto in gioco sulla Parola di Dio, Abramo riceve di nuovo tutto; la vita consegnata a Dio non è persa, ma riconsegnata come benedizione per tutti.

“Abramo chiamò quel luogo “Il Signore vede”; perciò oggi si dice: “Sul monte il Signore è visto”. Il Signore è sperimentato nella sua vera identità come presenza che salva.

3° Incontro – 8 Novembre 2024

Abramo e l’Ospitalità

Il passaggio dal mondo animale al mondo umano è probabilmente avvenuto quando si è avuta la percezione che il diverso da me, chi è fuori, extra me e il mio spazio vitale, da nemico, hostis, è divenuto hospes, due termini che secondo i filologi rimandano alla stessa radice. L’arduo passaggio dal ritenere lo straniero come potenziale nemico a riconoscerlo simile a sé aprendosi all’accoglienza, costituisce una conquista mai del tutto definitiva. L’insicurezza che l’estraneo suscita, induce a ritenere primitivo e inferiore tutto ciò che non collima con il proprio universo valoriale.

Genesi 18-19 presenta due episodi contrapposti: da una parte l’accoglienza che Abramo riserva a tre viandanti stranieri; dall’altra la violenza nei confronti dello straniero ordita dagli abitanti di Sodoma. L’apertura di Abramo, il nomade, e l’ostilità di coloro che si sono insediati in un territorio.

Il testo invita a riconoscere come Dio sia all’opera per instaurare un giudizio che getti luce sulla portata e sulle conseguenze di quanto accade nella storia. Tale giudizio verte fondamentalmente sulla qualità della relazione con lo “straniero”, simbolo dell’alterità, la quale sempre domanda riconoscimento e accoglienza (cfr il Giudizio finale: “ero forestiero e mi avere accolto… Mt 25,35).

L’uomo non nasce ospitale, lo diventa dopo una “pedagogia della soglia”, via che permette di riconciliarsi con la propria identità. Rimanere sulla soglia significa attenzione a proteggere il proprio mondo familiare e capacità di apertura e di comunicazione con l’esterno.

2° Incontro – 25 Ottobre 2024

ABRAMO

La Bibbia nelle prime pagine, dopo aver illustrato il progetto originario di Dio come volontà di benedizione, di comunione e di vita, descrive la situazione di maledizione, divisione e morte in cui versa l’umanità.

Quale cammino intraprendere per aprire un varco ad una convivenza giusta e fraterna?

Una risposta è offerta dalla figura emblematica di Abramo, descritta nei capitoli 12-25 di Genesi: in essa Israele scorge ciò che è chiamato ad essere e a testimoniare nel mondo.

La storia di Abramo si inserisce nel contesto delle grandi migrazioni di popoli. In Genesi 11,31 si legge che il padre di Abramo, Terach, uscì da Ur e si diresse a Charran, spostandosi dalla parte meridionale a quella settentrionale della Mesopotamia, portando con sé tutta la famiglia. Abramo, che in un primo tempo vive passivamente questo movimento, ad un certo punto è portato a scoprirne il significato profondo e vi legge l’appello che viene dall’alto di assumere lo statuto di emigrante. Ciò che gli viene chiesto è di far propria la vita del nomade, rinunciando a garanzie e diritti certi che derivano dall’essere insediato in un territorio preciso. Egli resterà per tutta la vita un emigrante e solo morendo diventa residente. L’assumere consapevolmente la condizione di emigrante, cioè spoglio di sicurezze e di diritti da difendere contro altri, costituisce la condizione fondamentale per realizzare il progetto di Dio, per ricostruire la fraternità tra i popoli, edificando una città alternativa rispetto a Babele, fondata sulla mitezza e non sulla violenza.

Per Abramo significa sperimentare una nuova nascita, come lascia intendere il verbo “uscire”, che in ebraico è il verbo della nascita.

Nella figura e nella storia del pastore Abramo Israele legge i tratti che devono caratterizzare la sua identità profonda: popolo di pastori nomadi (Gn 46,31-34) in cammino verso una terra in cui abitare, è chiamato ad assumere questa condizione itinerante, come dimensione essenziale del suo essere, dimensione che deve essere mantenuta sempre, anche dopo la sedentarizzazione. Per questo deve fare memoria della propria origine e ricordare che la terra che “possiede” gli è stata donata, come rimarca Dio stesso in Levitico 25,23 ”La terra è mia e voi siete presso di me come emigranti stranieri e come residenti temporanei”.

L’appello di Dio ad Abramo – e, in lui, a tutta l’umanità – tende a coinvolgerlo su strade pazientemente percorse attraverso lenti apprendimenti.

1° Incontro – 11 Ottobre 2024

LA VIA DELLA PACE

In continuità con il percorso dello scorso anno: “Dalla violenza alla riconciliazione”, padre Maurizio Teani SJ propone per quest’anno il tema de “La via della pace”.

Dice Isaia 59,8: “Non conoscono la via della pace”. È l’amara constatazione di fronte al predominio nel mondo dell’ingiustizia e della menzogna, situazione che si ripropone continuamente nella storia: i rapporti sono inquinati da una violenza pervasiva, che produce lacerazioni e morte. Non si riconosce che la vita è segnata da un dono originario: la vita è ricevuta e ognuno è fondamentalmente “figlio”, come ci ricorda il cognome di ciascuno posto accanto al nome. Tale mancanza di ri-conoscimento si radica nella mancanza di “sapienza”. Proprio nella stoltezza che domina le vicende umane va individuata la causa della violenza, che è sempre preceduta e fondata su una visione miope della vita, su una valutazione distorta delle cose. Il non riuscire a leggere la realtà come dono produce ribellione, gelosie e aggressività.

Il cardinal Martini nel discorso della vigilia di S. Ambrogio del 2001 evidenziava la necessità di una seria presa di coscienza ”di come le cause profonde del male stanno dentro il cuore e nella vita di ogni persona, etnia, gruppo, nazione, istituzione che è connivente con l’ingiustizia”.

Ancora in occasione della Quaresima del 2003, il cardinale scrisse: ”Ogni volontà costruttiva di pace si scontra con la ineludibile aggressività umana, col desiderio insito in tanti di noi di possedere ciò che è dell’altro, togliendolo, se non c’è altro mezzo, anche con la forza”.

La dimensione del “desiderare” risulta cruciale nel Decalogo, dove, nella seconda tavola, viene comandato di non acconsentire all’impulso che porta a volere ciò che è necessario al prossimo per condurre una vita libera e dignitosa. Il Decalogo insegna il rispetto.

In molti testi della Scrittura vetero e neotestamentaria troviamo scritto che il cuore umano è esposto all’idolatria, “principio, causa e culmine di ogni male” Sap 14,27). Il rischio ricorrente è di venerare ciò che appare attraente, piacevole e rassicurante, con il risultato che all’interno della persona si afferma il culto del potere, del primato, della forza, pensando che tutto ciò offra garanzie tangibili per il futuro. La Bibbia va considerata come il grande libro educativo dell’umanità e la missione ultima di Gesù è portare la pace.

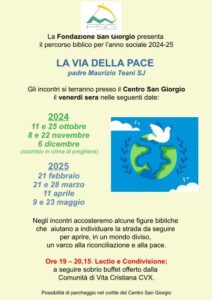

Fondazione San Giorgio – Proposte 2024/2025

La VIA della Pace

guida padre Maurizio Teani SJ

In continuità con il percorso dello scorso anno: “Dalla violenza alla riconciliazione”, padre Maurizio Teani SJ propone per quest’anno il tema de “La via della Pace”.

Dice Isaia 59,8: “Non conoscono la via della pace”. È l’amara constatazione di fronte al predominio nel mondo dell’ingiustizia e della menzogna, situazione che si ripropone continuamente nella storia: i rapporti sono inquinati da una violenza pervasiva, che produce lacerazioni e morte. Non si riconosce che la vita è segnata da un dono originario: la vita è ricevuta e ognuno è fondamentalmente “figlio”, come ci ricorda il cognome di ciascuno posto accanto al nome.

Tale mancanza di ri-conoscimento si radica nella mancanza di “sapienza”. Proprio nella stoltezza che domina le vicende umane va individuata la causa della violenza, che è sempre preceduta e fondata su una visione miope della vita, su una valutazione distorta delle cose. Il non riuscire a leggere la realtà come dono produce ribellione, gelosie e aggressività.

5° Incontro – 22 Marzo 2024

Ancora sul diluvio

Gen. 6,14-9,17

Il capitolo 6 di Genesi mostra due aspetti fondamentali: da un lato come il dilagare della violenza scateni il disastro e dall’altro come il vero intento di Dio non sia quello di operare una distruzione fine a se stessa, ma un radicale rinnovamento del mondo.

Nella seconda parte del capitolo risaltano meticolose istruzioni relative alla costruzione dell’arca. Il dilungarsi su tali istruzioni vuole sottolineare che ci si salva solo obbedendo alla Parola di Dio. Infatti Noè si fida della parola di Dio e inizia a costruire l’arca, esponendosi allo scherno dei suoi contemporanei. La meticolosità delle istruzioni suggerisce anche che tra il decreto della fine e la sua esecuzione c’è un intervallo di tempo: è il tempo della pazienza di Dio e, correlativamente, il tempo della possibile conversione dell’uomo, tempo in cui scegliere se entrare o meno in un processo di cambiamento profondo. Il verbo entrare ricorre più volte nel capitolo, mettendo in risalto la necessità di entrare finché c’è tempo, decidere della propria vita.

Il capitolo 8 descrive la fine del diluvio ed il lento defluire delle acque, durato parecchi mesi: è il tempo della pazienza dell’uomo. Ciò che causa la progressiva diminuzione delle acque è il fatto che “Dio si ricordò di …”, espressione che ricorre nelle Scritture per introdurre precisi momenti salvifici del Signore.

Così in Esodo 2,24-25 “si ricordò della sua alleanza con Abramo e con Giacobbe” e nel Magnificat (Lc 1,59) “Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia…” e nel Benedictus (Lc 1,72) “Egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza…”.

Dunque il ricordo di Dio lungo tutta la storia della salvezza è espressione della sua fedeltà alla parola data e all’impegno assunto verso il suo popolo.

Quando Noè esce dall’arca Dio prende un impegno solenne nei confronti dell’umanità: “Non maledirò più l’uomo (‘adamah) a causa dell’uomo (‘adam), perché ogni intento del cuore umano è incline al male fin dalla giovinezza… finché durerà la terra, seme e messe, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno”. Dio mostra così che il suo amore fedele è più forte del male della storia. Segno di questa alleanza è l’arcobaleno.

Nel capitolo successivo viene ripreso il motivo della benedizione divina con parole che ricalcano quelle che Dio aveva pronunciato quando aveva benedetto Adamo: “siate fecondi e riempite la terra.“ Ma soggiunge qualcosa che crea una differenza rilevante: “il timore e il terrore di voi sia in tutti gli animali della terra e in tutti gli uccelli del cielo”: rispetto al progetto originario che prevedeva il dominio pacifico della terra, ora è come se Dio prendesse atto che il mondo resta segnato dalla conflittualità e che a dominare le relazioni è la paura dell’altro. Così il cibo concesso all’uomo non è più solo vegetale e il nuovo regime alimentare concede spazio alla violenza. Per poterla contenere è necessario il ricorso alla legge, allo scopo di contrastare la cupidigia e l’aggressività. Ma la legge è insufficiente a sradicare la violenza: serve la trasformazione del cuore affinché l’uomo si realizzi a immagine del Dio di mitezza.

4° Incontro – 24 Novembre 2023

Verso il diluvio

Il testo biblico Gn 6,5-9,17 intende trasmettere una visione teologica della storia: parla della relazione tra Dio e l’umanità, evidenziando la necessità di un cambiamento radicale dell’umanità stessa, il che implica la necessità di un nuovo intervento creatore da parte di Dio.

La terra è immersa in una condizione non più sostenibile: il male, radicato nel profondo del cuore umano, si è riversato sulla terra, invadendola. Il testo lascia intendere che il vero male, che contrasta con il disegno di Dio descritto in Gn 1-2, è la violenza. Dio non è affatto impassibile, ma è addolorato, constatando il fallimento della sua opera. Tale fallimento viene posto in risalto attraverso la messa a fuoco di un duplice contrasto: in Gn 1,28 Dio aveva benedetto l’umanità dicendo: “Siate fecondi…riempite la terra”. Ma ora deve riconoscere che la terra è piena di violenza. Ancora in Gn 1,31 Dio aveva attestato che quanto aveva creato era “molto buono”. Ora è costretto a prender atto che tutto è “corrotto”. Dio vede messo in questione il suo progetto e si vede costretto a “distruggere” quanto ha chiamato all’esistenza. Una simile decisione lascia perplessi, abituati come siamo all’immagine di un Dio di misericordia. La decisione di distruggere “ogni carne” come si accorda con la definizione di Dio “amante della vita” (Sap 11,26)? Perché il diluvio?

Una risposta si ottiene prendendo in considerazione il verbo shachat, che ritorna cinque volte nel testo. Esso riveste il significato base di corrompere e arriva ad assumere il significato di distruggere. È la corruzione degli animi che corrompe il creato; dunque è l’orientamento del cuore con le scelte che ne scaturiscono che salvaguarda la terra o la spinge verso il baratro. La sentenza che Dio pronuncia contro il male è conseguenza intrinseca al peccato.

Ma ciò che sta a cuore a Dio è di attuare una distruzione che sia, al tempo stesso, creatrice. È necessario distruggere per salvare: questa è la problematica sottesa a Gn 6, come risulta dalla triplice ricorrenza, lungo il capitolo, di coppie di affermazioni tra loro volutamente contradditorie:

a) Nel vs 6,7 Dio afferma “Cancellerò dalla faccia della terra adamah che ho creato” . Ma subito dopo è detto che “Noè trovò grazia agli occhi del Signore “ vs 8

b) Nel vs 6,13 Dio dice a Noè: ”E’ venuta per me la fine di ogni carne…ecco io la distruggerò”; ma nel vs 14 Dio ordina a Noè di fabbricarsi un’arca di legno che permetterà di salvare ogni carne.

c) L’antinomia precedente viene riformulata anche nei vs 17 e 19.

Notiamo che il termine ebraico per designare l’arca (tevah) ricorre una sola altra volta nella Scrittura, precisamente in Es 2,3 per indicare la cesta di papiro in cui è stato posto il piccolo Mosè. Attraverso questa scelta terminologica si viene a stabilire una prossimità tra la figura di Noè e quella di Mosè, il cui nome significa “tratto dalle acque”. Il diluvio viene perciò letto nell’ottica della liberazione dalla schiavitù d’Egitto: è visto come il grande esodo che coinvolge ogni carne.

L’arca si compone di tre piani: “inferiore, medio e superiore” (6,16), piani che, secondo la concezione biblica, corrispondono alle tre parti di cui è formato l’universo: cielo, terra e mondo sotterraneo. Ne risulta che l’arca costituisce un microcosmo in cui si trova concentrata l’intera realtà creata.

Ricapitolando:

La Scrittura con la sua forza interrogatrice fa emergere tre piste di riflessione.

- Nella corruzione delle coscienze e nella violenza che ne discende si radica il peccato che deturpa il mondo e lo conduce alla rovina, come ricorda ripetutamente papa Francesco, in particolare al capitolo terzo della Laudato sì (nn. 101-136), in cui egli denuncia la logica del dominio tecnocratico, che porta a distruggere la natura e a sfruttare le popolazioni e la logica dell’ ”usa e getta”, che comanda ogni genere di scarto, ambientale e umano.

- Perché si aprano vie di cambiamento è indispensabile prendere coscienza “del male in cui siamo immersi, dell’assurdità di una società il cui dio è il denaro, la cui legge è il successo… una società che pretende di esportare messianicamente questo modo di vedere in tutto il mondo” (C.M. Martini, in La Repubblica, 7-12-2001, “Le nostre complicità con l’ingiustizia”).

- Dio è all’opera per un rinnovamento profondo del mondo. Si tratta di riconoscere le tracce della sua azione nello spazio della comune vicenda umana.

3° Incontro – 10 Novembre 2023

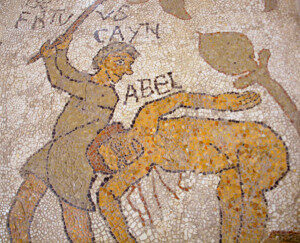

Caino e Abele

È una riflessione sulla problematica della fraternità e su ciò che scatena la violenza. Nel testo Gn 4,1-16 compaiono nell’ordine Adamo, Eva, Caino e Abele: la vicenda di questi ultimi è segnata da quella dei genitori in cui è comparsa la volontà di dominio, lo spirito di possesso e l’inganno.

Caino è la figura centrale, nominato ben tredici volte nel testo che in tal modo invita il lettore a specchiarsi in lui, imparando a prendere coscienza di quei processi che, se non vengono sottoposti a discernimento, finiscono per generare violenza.

Abele è sempre in secondo piano; il suo nome, in ebraico Hebel, significa “soffio”. Egli è sempre presentato in rapporto a Caino: nascendo per secondo, instaura la fraternità.

Il racconto è organizzato in forma di dialogo, incorniciato da due brani di tipo narrativo. Il carattere dialogico sottolinea l’importanza della parola come interpretazione della realtà, in assenza della quale finisce per prevalere la logica della violenza.

Nei primi cinque versetti il testo insiste sulle diversità dei due fratelli: diversità di nascita (Caino è il primogenito, in condizione di vantaggio con diritti di primogenitura); diversità di lavoro (agricoltore Caino e pastore Abele) il che implica diversità di cultura, del modo di vedere la realtà. Ma la differenza che scatena la conflittualità è l’ultima: “Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta”. Perché questo trattamento diverso? Sono stati fatti molti tentativi per spiegare questo enigmatico aspetto del racconto. La linea interpretativa più pertinente prende le mosse dall’espressione “guardare a…non guardare a…”. Ne risulta che il testo parla dell’attenzione che Dio ha per Abele, il più debole, in linea con tutta la tradizione biblica in cui si ribadisce più volte che Dio sceglie chi è sfavorito. Alcuni autori vedono nell’ultima differenza una diversità di riuscita nella vita. Dietro l’esperienza dei fratelli si nasconde un’esperienza umana quotidiana: la vita è fatta di ineguaglianze non sempre spiegabili.

In Gn 4 Dio pone Caino a confronto con questa esperienza che ognuno deve fare nella propria vita. Questo stato di cose è percepito come ingiusto. La reazione di Caino illustra quello che può succedere in ciascuno di noi di fronte ai disinganni della vita. La storia di Caino è anche la nostra storia: davanti a noi c’è sempre un Abele che risveglia la nostra invidia. Si scatena allora il desiderio di avere ciò di cui ci si sente ingiustamente privati. In questa reazione di invidia va individuata la radice della violenza. Nei versetti 5b-15a il racconto si sofferma sulla reazione di invidia che si sta impadronendo di Caino: egli è arrabbiato dentro ed esternamente mostra il volto contratto e triste. A questo punto Dio interviene con una volontà pedagogica: non lascia Caino solo con la sua sofferenza: si fa vicino e gli parla, spingendolo a interrogarsi. Ma Caino non risponde, non comunica, alza invece la mano contro il fratello e lo uccide. Dio di nuovo interviene con una domanda allo scopo di spingere Caino a fare chiarezza nel suo mondo interiore. Ma egli risponde negando la sua responsabilità sul fratello. Nel colloquio fra Dio e Caino (versetti 6,7) Dio spinge Caino a valutare attentamente ciò che sta succedendo in lui; questo significa che esiste la possibilità di governare il potenziale di violenza che cova nel suo intimo. In sostanza dice il Signore: “Fai attenzione all’aggressività: è insidiosa come una belva accovacciata alla tua porta. Dominala!”. Esercitando il dominio sull’animalità per mezzo della parola, ogni essere umano realizza la missione ricevuta “in principio”.

2° Incontro – 27 Ottobre 2023

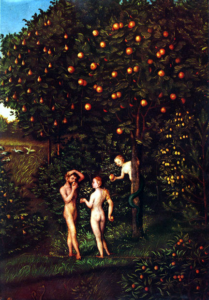

Le mani sulla Creazione

In Gn 2, dopo aver posto Adam nel giardino di Eden, Dio esce di scena perché desidera che l’essere umano scelga responsabilmente l’orientamento da dare alla propria vita. Lascia però un segno della sua presenza nel comandamento: “Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, quando tu ne mangiassi, certamente moriresti”. Entra ora in scena il Serpente che coinvolge la “donna” in un serrato dibattito sul senso del comandamento; un dibattito in cui è in gioco la capacità di distinguere ciò che fa vivere e ciò che arreca distruzione e morte.

Il capitolo illustra l’alternativa decisiva di fronte alla quale si trova ogni persona – qui rappresentata dalla “donna”- : prestare ascolto alla voce della Sapienza o a quella della Follia. Il Serpente esprime in maniera tendenziosa perplessità per quanto Dio avrebbe detto e ne stravolge il senso. Diversamente da quanto Dio aveva detto, la Donna si è convinta che al centro del giardino si trovi l’albero della conoscenza del bene e del male, mentre in Gn 2,8 è scritto: “…l’albero della vita in mezzo al giardino”. Il Serpente è riuscito a portarla a pensare che il divieto occupi una parte centrale nella relazione con Dio, che sembra così proibire tutto.

La questione cruciale diventa quella dell’intelligenza spirituale della realtà: la Donna, invece di misurarsi con la parola impegnativa del comandamento, dà spazio alle parole seducenti del Serpente che fanno balenare un futuro straordinario: ”Sarete come Dio, conoscendo il bene e il male” e lasciano intendere che l’essere umano si realizza allungando le mani su quanto ha ricevuto. La Donna ora vede l’albero della conoscenza desiderabile e crede saggio mangiarne il frutto, cadendo invece irreparabilmente nella stoltezza che attraverso di lei entra nel mondo. Sottolineando la condivisione del frutto, l’autore biblico fornisce una conferma di come ogni essere umano sia coinvolto nella trasgressione del comandamento.